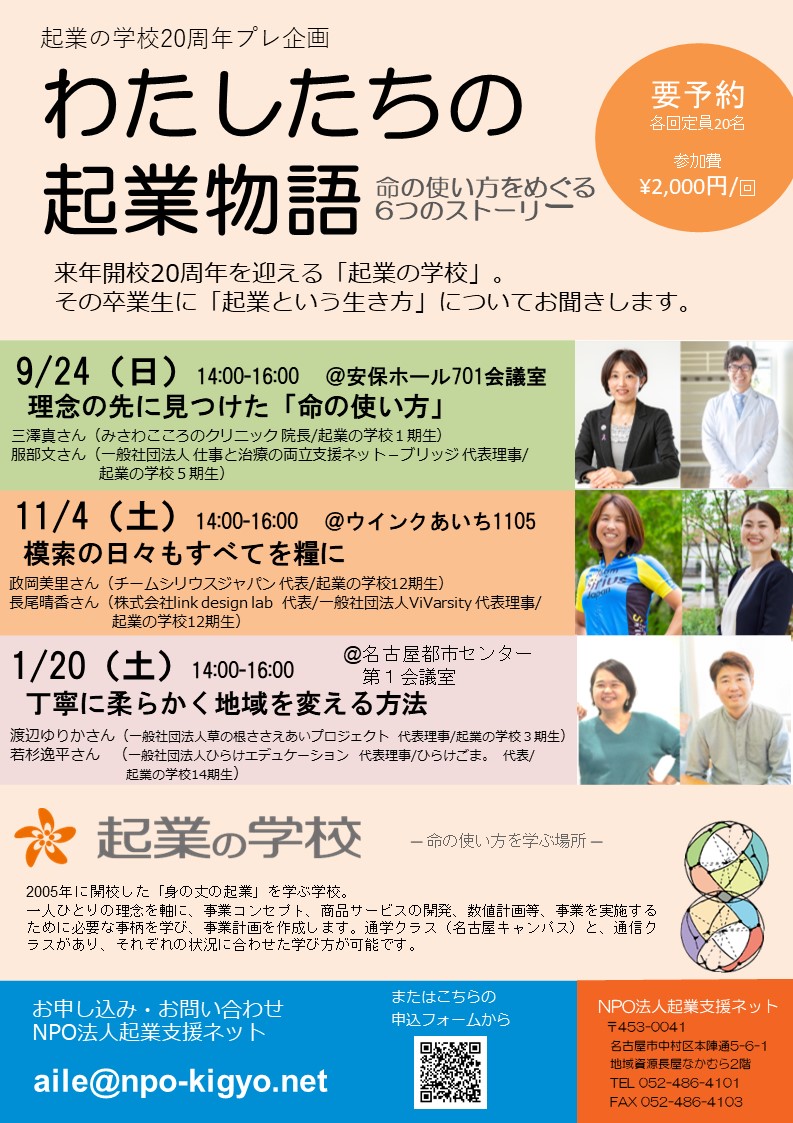

イベント告知「わたしたちの起業物語~命の使い方をめぐる6つのストーリー」

来年20周年を迎える「起業の学校」。

20周年プレ企画としてこんなイベントを開催します。

起業の学校は、すでに約300人の卒業生を送り出しています。

すでに起業して様々な方面で活躍している方もいれば、起業の準備にじっくり丁寧に取り組んでいる方もいれば、起業以外の道を選ばれる方もいらっしゃいます。

起業の学校の存在意義とはなんだろうか?

それは起業の学校のパンフレットにもこんな言葉で記載されています。

起業の学校が積み重ねてきたもの。それは起業家の数でも、起業の規模やレベルでもありません。起業という物差しを充てることで、社会の課題をあぶりだし、自身と社会のかかわり方を考え、究極「命の使い方を学ぶ場所」として機能すること。

これが起業の学校の「こだわり」と「誇り」です。

(「起業の学校」創立の志/創立者 関戸美恵子

なので、起業の学校がどんな場所なのか、どんな役割を果たしているのかを考えるとき、それは卒業生のみなさんの言葉をじっくりとお聞きすることが一番だ!と思いました。

いわゆる成功譚でも起業のノウハウでもない。「こんな風にやればいいですよ!」という会にはならないと思うけれど、きっとあなたがあなたの道を歩もうとするときのヒントは得られると思います。

第1回はこんな感じ。きっと誰よりわたし自身が楽しみにしています。三澤さんや服部さんのお話をみなさんと一緒にお聞きし、味わい、分かち合えるといいなと思っています。

-----

第1回目のテーマ:理念の先に見つけた「命の使い方」

服部文さん

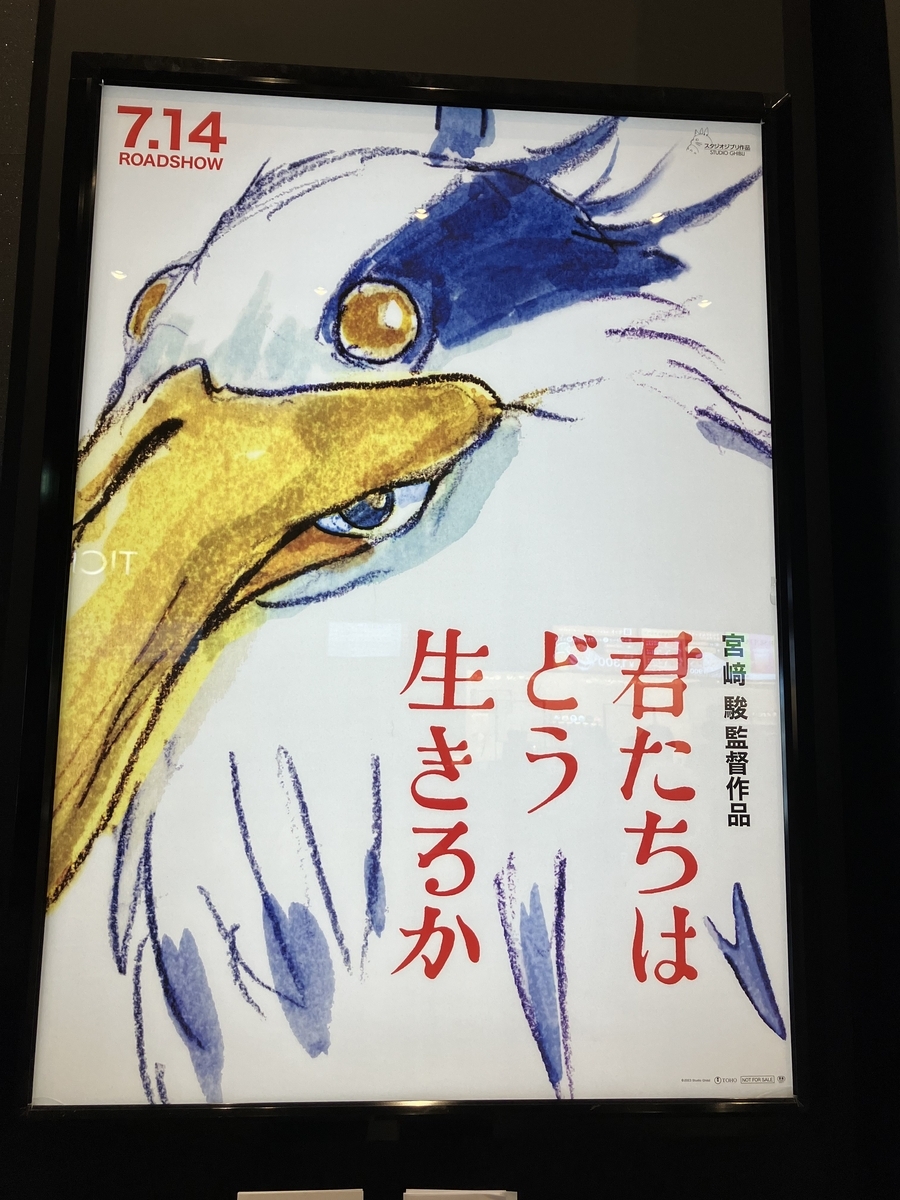

書き留めておきたいこと(「君たちはどう生きるか」を観た話)

感想を書きたい。書かずにはいられない。でもどのSNSで呟いても、誰か(主にこれから見ようとする方)にご迷惑をかけてしまいそう。

思えばネタバレへっちゃら、作品によっては積極的に事前情報を仕入れにいくこともある(あれだけ事前情報なしで見た方がいいよ!と言われていた「怪物」も、事前情報なしでは見られる自信がなかったので、ストーリーを把握してから観賞した…)わたしだけれども、今回のスタジオジブリ最新作「君たちはどう生きるか」をほぼ事前情報なしに見られたのはとてもいい体験だった。

なので、SNSで誘導しない限り、限りなく人は読まないであろうこちらにひっそりと感想を書いておく(それもどうなのかとは思うが)。

「死に水をとる」覚悟で観に行った本作。まぁそれはあながち間違いではなかったような気がする。

なんていうか、高圧濃縮宮崎駿。

あぁ、そうか、宮崎駿作品で何度も何度も繰り返し描いてきた、描かずにはいられなかったのはこういうことなんだなと。

ストーリーは途中からある意味破綻する。因果関係や展開として理解しようとするとできなくなる。でも、もう力技で押し切ってくる。ちゃんと押し切られるようにできている。そのまま受け取り身をゆだねていると、「だって世界はこうなっているんだもの」「だって世界はこうあってほしいんだもの」という切実さはビシビシと伝わってくる…。

悪意が混じっていない石の積み木は、もうほんのわずかしか残っていない。なんとか積み木のバランスを保ったとしても、それは1日しか持たない。それが「君にしかできないこと」と言われたら…。でも、すでに悪意を持ち嘘もつけてしまう自分自身がやるべきことは、悪意を知る人間として、それでも悪意のない石が世にはあることを知る人間として、石の欠片を握りしめて元の世界で生きること。

その先に、例えば悲しい別れが待っていたとしても、望みとは違う道が待っていたとしても、あなたと出会えたことは、この世界と出会えたことは、素敵なことだったということ。本当に自分は生まれてきてよかったんだろうか、この世に生きる意味があるんだろうか。そういう問いにこう答えてほしいと願う切実さ。

あぁ、最後にやっぱ塔は崩れるんだ…!と思ったら笑えてきて、でも笑いながら泣いてしまった。エンドロールの間中、どうして泣いているのかわからないけど、泣けてくるという感じだった。

今はもうここにいない人に言ってもらうことでしか受け取れない言葉がある。誰かを迎えに行くことは、自分自身に出会いなおすことでもあり、異世界での経験を通じてしか超えられないものがある。

観終わったあとにいろんな方のSNSでの感想を見て回ると、これまでの宮崎作品をイメージさせるシーンが数多くあることに触れている人も多い。一方、わたしは、マーニーとかアリエッティとかメアリと魔女の花とか若干エヴァンゲリオンとか、宮崎駿の影響を受けた別の監督の作品を想起した(エヴァはテレビ版しか見ていないので、あんまり確かなことは言えないんですけど…)。うまく言えないけど…なんか、それがめちゃくちゃぐっと来たんですよね…。一人で抱えていたはずのものが、誰かの抱えていたものと共鳴して、影響しあっている感じが…。

これが映画として素晴らしい作品なのかどうかは正直よくわからない(もちろん映像表現で素晴らしいと思うところはたくさんあった)。

すでにジブリや宮崎作品を、自分の経験や成長と切り離して評論できる人はそんなに多くはないような気がする。

わたしは観てよかったな。考察よりも、ただただ受け取ることで活きる作品だと思う。

「聞いてもらう」という体験

ちょっとこう、何かを変えないといけないんじゃないかな、と思う日々が続いていた。それは悪い意味ではなく、なんというか、「次に向かう」ために必要な何か。

4月~6月は比較的時間にも余裕があったんだけれども、わたしは時間のゆとりをそんなに上手に使える方でもなく(短い時間にいろいろ詰め込むのは大好き)、暇だと心のベクトルがなんとなくの焦りとか、無力感とか、役に立ってない感とかに向かいがち。…えーい、いかんいかん!!!

そんなわけでいつもと違うことをしてみようと意識はしていた。

「相談」というほど大げさなことじゃない。でも愚痴とか文句が言いたいわけじゃない。課題を解決したいわけでもなく、でもちょっとだけ元気になりたいという欲求はある。ヒントがあればなお嬉しい。自分の熱源というか発電源を一緒に探してもらったり、面白がったりしてもらえるといいなと思っていて、仕事仲間に時間をもらったり、学生時代の友人と久しぶりに会ったり、小さな勉強会に参加したり、ちょっと前に受けたオンラインセミナーのオフ会的なものに参加したり。…こうやって列挙してみると結構じたばたしてたな(笑)。

その一つ一つが本当に貴重な時間で、いろんな刺激や情報もいただいて、なんとなくうっすらと方向性が見えてきたような気がしつつ、もう一歩…もう一息…と思っていたわたしの前をTwitter経由でこんな記事が通り過ぎて行った。

青山ゆみこさんについては、その著作『ほんのちょっと当時者』(ミシマ社)を読んだことがあって(数年前に信頼する人たちがSNSで感想を発信されていたのがきっかけ)、その後もオンラインで発信されている記事をチラチラ読んでいたくらいで、そんなに熱心な読者だったわけではない(すみません)。

でも、この記事を読んで、しかもTwitterにはピンポイントで「7月8日調整可能です」って書いてあった時に、「あ、これはわたしのための時間だ!」と思ってしまった(笑)。わたしにはそういう思い込みの激しいところがあり、しかも「この感じの思い込みは外れない!」という引きの強さへの根拠のない自信もあった。

というわけで思い切って申し込んでみたら、とんとんとんと話が進み、何通かのメールのやりとりをしたのち、本日オンラインにてインタビューをしていただくこととなった。

結論。やっぱり「聞いてもらう」ってすごい。そしてわたしの引きは強い(笑)。

noteに書いてあったことは何一つ偽りなく、青山さんは本当に「心から聞きたい」と思ってわたしの前にいてくださった。きちんと青山さんとしてそこにいてくださり、反応を返してくださった。(今回はオープンダイアローグ形式での進行だったので、青山さんのお話も聞かせていただいた)

そういう方を前に、一生懸命話すこと、話すために思い出し、何を話すのかを選び、どの言葉を使うのかを選ぶこと。その営みそのものが、わたしの熱源や発電源に直結しているんだなと思ったし、実際、セッションが終了した後、自分の血流がよくなっているのを感じた。どうなってんの、わたしの自律神経!(笑)

話しているうちにやりたいことが新しく3つくらい浮かんできたのでこれから精査したい(笑)。それは誰かと一緒にやるからこそより意味のあるものになるかも、という予感も得たので、みなさん、どうぞよろしくお願いいたします(なにを)。

聞いてもらうこと、誰かに話すことには、やっぱり力がある。普段話を聞かせていただくことが多いからこそ、この実感を持っていることはものすごく大事だと思う。

ありがたいことに、わたしの周りには「聞ける」人たちがたくさんいてくれて、普段からとても恵まれた環境だと思っている。

わたしもずっと「もっとちゃんと聞けるようになりたい」と思って生きてきたし、それはこれからも続くんだろうけれど、でも、聞く力だけを伸ばしたいというのは、難しいんだなとも思う。

なんていうんだろう…。自分が話すことも含めて、「他者と関わる」「誰かとやりとりをする」という、かかわりの循環のようなものへの基本的な信頼がそこには必要で、それは決してスキルや機能ではないのだと思う。

起業支援ネットの起業・経営相談も。

2年ほど前にはじめてほそぼそぼそぼそと続けている「きくとかく」も。

そんなかかわりの循環への信頼を生み出す、あるいは取り戻すための一助になれたらいいなと思う。心から、思う。

家に帰ったら、桃があった!

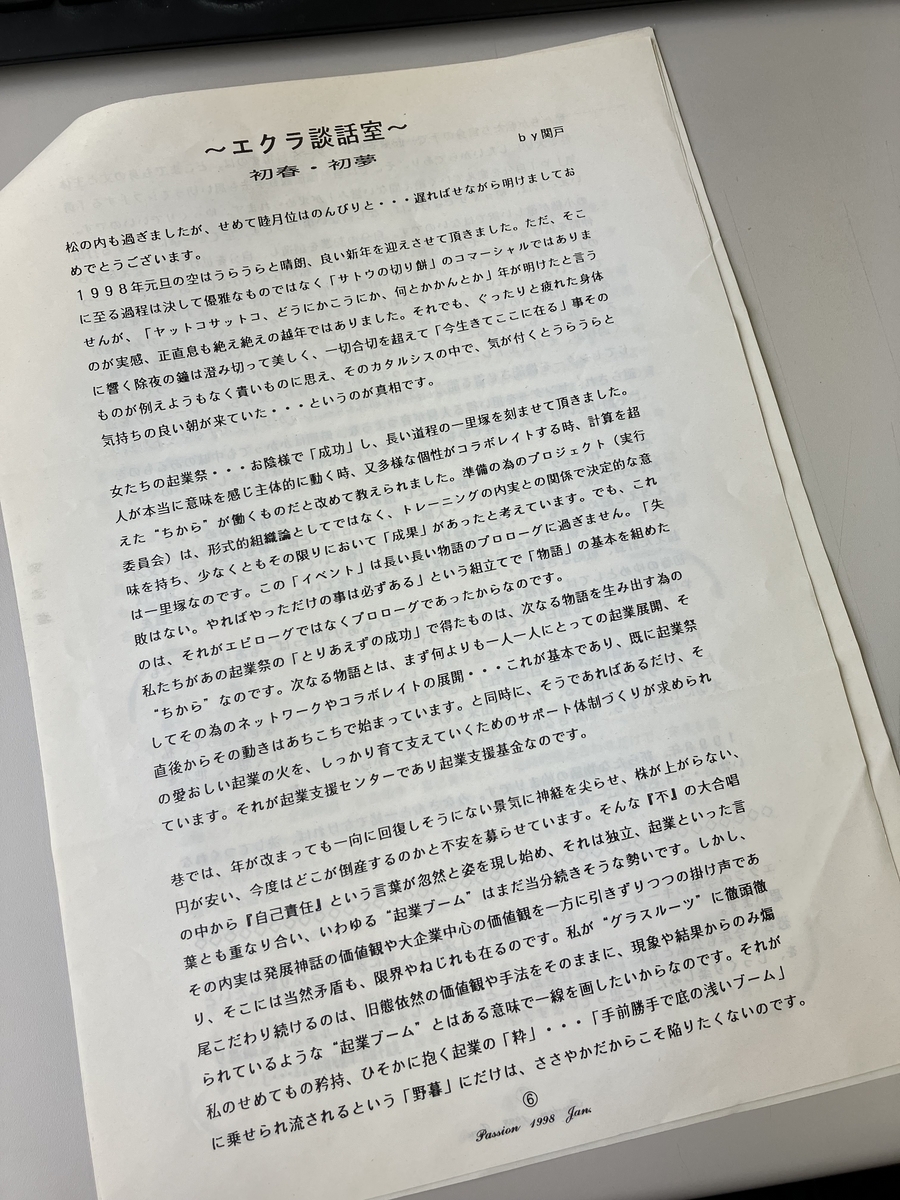

起業支援ネット前史

起業支援ネットの設立が1998年(法人化は1999年)。その前身である起業支援事務所ワーカーズ・エクラのスタートが1992年。もはや「歴史上の出来事」と言っても差し支えないのではないかしら…。

起業の学校を20年近く運営してきて、改めて「起業の学校」ってなんだったっけ…?と考えている。それを考えるには、やっぱり起業支援ネットの原点に立ち返る必要があるんじゃないかなと思ったのです。

わたしが起業支援ネットに入ったのが2002年なので、1992年~2001年の歩みは知らない。資料もそんなには残ってない。…のだけれど、わたしには起業支援ネットの設立者・関戸美恵子の娘という立ち位置もありまして、数少ない資料と、娘としての記憶と、その後一緒に仕事をしてきた日々を足して掛けて想像で補えば、何とかなるのではないかと。

というわけで書いてみる。

ワーカーズ・エクラ立ち上げの1992年(31年前)。当時、関戸は44才。

大学卒業後、私立高校の教員を経て結婚、出産。

専業主婦を経て1979年から10年以上、めいきん生協(当時。現コープあいち)全体理事として商品開発、店舗開発、イベント運営、教育、人材育成、組織づくり等に携わっていました。

当時、まだNPOも(社会的にその萌芽はあったとはいえ法律的に位置付けられていないという意味で)ない時代。食品添加物の問題、公害の問題等社会的な問題意識を持つ女性たちの社会参加の受け皿としての機能もあったのだと思います。

そんな中で、非常勤&無給の理事ながら、関戸はどんどん生協の活動に嵌っていったようで、わたしも幼いながら生協の活動をものすごく大切にしていた母の姿は覚えています。理事会の前とか後とかは、ものすごく長電話してたし。とはいえ、それはあくまでも専業主婦として妻・母という役割をメインにしながらのボランティアとしての地域活動・社会活動でした。

そんな中で、関戸は少しずつ組合員の方たちから相談を受けるようになったと言います。

・生協の活動もやりがいはあるが、実は昔から商売がやってみたかった。

・お総菜屋さんとかやってみたいんだけど、ずっと専業主婦だったし無理かな…?

・親の介護のときとても大変だったけど、どこにも相談できなかった。介護中の人が気軽に集える場所をつくりたい。

…この辺りの具体例はちょっと記憶も曖昧なんですけど、要は「特別な経験や資格や能力や資金を持っているわけではないけれどもやりたいことがある」「受益者負担だけでは成り立ちづらいけれども生活の中の切実なニーズを感じていて、それをなんとかしたい」というような領域で「何かをやりたい」という女性たちがいたということ。同時多発的に。

でも相談されても、関戸だって「ビジネス」なんてやったことがない訳です。生協の理事の経験を通じて、企画力、推進力、交渉力などなどは高めていったようですが、でもだからと言って「事業」についてのアドバイスができるわけではない。

というわけで、「世の中にはそういうことを応援してくれる人や場所がきっとあるだろうから、探そう。探していってみよう」ということで、起業したい女性たちと一緒に当時あった創業支援の窓口をいくつか尋ね歩いたそうです。

でも、時代は1980年代。創業支援の窓口が女性たちに開かれていたとは言い難い時代。ぶっちゃけ、全然真剣に相談に乗ってもらえなかったようなんです。

「それはボランティアですよね」「ご主人はどうおっしゃってるんですか」

そんな言葉で括られて、商品サービスやビジネスモデルや資金調達の話には至ることなく、しょんぼりと帰ってくる日々が続き…。

「確かに大きな利益は出ないかもしれない。マーケットは小さいかもしれない。でも、切実にそれを必要とする人たちの顔が見えていてニーズはある。なにより、それに対して真剣に自分の人生として引き受けて立とうとしている人たちがいるのに、誰も応援しない世の中はおかしい」

誰も応援しないなら自分がやる。教員と主婦と生協の理事の経験しかない関戸が「女性の起業支援事業で起業しよう」と決めたのは、こんな背景だったのです。

1992年にワーカーズ・エクラを立ち上げてからも、実はすぐに女性の起業事業が軌道に乗ったわけではなく、企業のマーケティングや広報、社内研修の手伝いなど、いただける仕事はなんでもやりつつ、協力者・応援者になってくれそうな人を人づてに訪ね歩く日々。当時はかなり厳しい指摘もたくさんもらっていたようです。一番多かったのが「起業をしたい女性がそんなにいるわけがない」「マーケットがない、ニーズがない」というもの。

今、日々起業を目指す女性たちの声を聴くわたしとしては、この指摘はあたらなかったのだと知っています。でも当時(関戸自身の当時の危なっかしさも含めて)、良かれと思って指摘してくださったんだろうなということも分かります。

関戸はその後も繰り返し言っていました。「他者からの指摘に謙虚に耳を傾けることは大事。相手は自分の貴重な時間を使って言ってくださっているのだし、自分が考えてもいなかった視野をいただくことができる。それでも、全部を真に受ける必要はない。”見えている”ものがあるなら、進めばいい」

厳しい指摘をしながらも協力してくださる人が何人も現れて、1993年に初めての「女性のための起業スクール」を開催。

「蓋を開けてみたら、すごくたくさんの方が来てくれたの!もう嬉しくってね。やっぱり起業したい、起業を学びたい女性たちはいたんだ!って。でも当時は自分で教えられることなんてなにもなくて、プログラムのほとんどを外部講師の方にお願いしていてね。自分が学びたいことを教えてくれそうな人を呼んで、生徒さんたちと一緒にわたしも学んだのね。講師のみなさんに謝金を払ったらほとんど何も残らなくて、残った2万円で事務所のホットカーペットを買ったの。嬉しかったなぁ」と関戸が語っていたことを今でも時折思い出します。

そう、起業支援ネットは「何かを知っている、何かを教えられる、何かを支援できる」から始まった団体ではありませんでした。「わたしもよくわからないけど、一緒に学ぶ場はつくれるし、一緒に考えることはできるよ」「一人ひとりの歩みが小さくても、ゆっくりでも、それが大きなうねりになることもある。わたしたちはここにいて、こんなことを考えているということを発信して仲間を増やしていこう」「今までとは違う価値観、流儀やスタイルだとしても、大事だと思うものを大事にしていこう」

これが起業支援ネットの原点なのです。

1996年にウィルあいち(愛知県女性総合センター)がオープンするときに、目玉講座として女性起業家を支援する講座や女性の起業フォーラムを受託するようになってから、少しずつ事業は形になってきたものの、今度は「自分が本当に応援したいのは”女性の”起業だったのか」という問いに突き当たります。

女性のための起業支援から、新たな価値の創出に舵を切りたい。それは、1998年1月に(起業支援ネットの設立を視野に入れて)発行されたワーカーズ・エクラの交流誌「Passion」の一節にも見て取れます。

巷では、年が改まっても一向に回復しそうにない景気に神経を尖らせ、株が上がらない、円が安い、今度はどこがどこが倒産するのかと不安を募らせています。そんな「不」の大合唱の中から「自己責任」という言葉が忽然と姿を現し始め、それは独立、起業といった言葉とも重なり合い、いわゆる”起業ブーム”はまだ当分続きそうな勢いです。しかし、その内実は発展神話の価値観や大企業中心の価値観を一方に引きずりつつの掛け声であり、そこには当然矛盾もねじれも在るのです。私が”グラスルーツ”に徹頭徹尾こだわり続けるのは、旧態依然の価値観や手法をそのままに、現象や結果からのみ煽られているような”起業ブーム”とはある意味で一線を画したいからなのです。それが私のせめてもの矜持、ひそかに抱く起業の「粋」… 「手前勝手で底の浅いブーム」に乗せられ流されるという「野暮」にだけはささやかだからこそ陥りたくないのです。

私たちが私たち自身の手で、起業支援センターを目指すのは、どこまでも身の丈と主体性を大切にしたいからであり、そこでは当然価値観も手法も思い切ってシフトする「勇気」や「自分を変えていく絶え間ない営み」が求められます。ゆっくりでいいのです。いえこれは、ゆっくりでなければ、なし得ないことなのです。すべてを一挙に解決する打ち出の小槌が欲しいわけではないのです。自分の起業を創造し、自分を拡げ自分を変えながら仲間を拡げる…そんな息長い努力の中から、私たちなりのそしてあくまでも「一つの」、社会システムやなにがしかの「組織」が育っていけば…まずはそれを追及してみたいと思っているのです。言い換えれば、起業支援センターをつくることのみに価値があるのではないのです。それを誰とどのようにしてつくっていくのか、という「流儀・スタイル」にも、つくることそのものと同じ位、大きな意味があるのです。(中略)過程そのもの、方法そのものを存分に味わい楽しみたいのです。

(中略)

「不」の大合唱も泥縄の「自己責任」もどうということはありません。なぜと言って、私たちは、ワクワク出来る、ドキドキ出来るのですから。自分をいとおしく思い、他人を大切にしたいから、物好きな起業人生を選んだのですから。

1998年、新たな物語の始まりです。みなさんとご一緒でなければ決してつくれない物語…さあ!ご一緒に… (原文ママ)

ワープロベタ打ちのニュースレター(多分、郵便の宛名も手書きで書いてた…手伝った覚えがある…)に描かれた、まだほのかに青さも匂う文章。この文章を書いた関戸が、今のわたしと同い年だということに少々戸惑いつつ、それでも「大事なことは全部ここに書いてあったわ!」という気持ちにもなります。

一人ひとりが主体性と身の丈を大事にすること。

わたしたち起業支援ネットは、事業を支援するものであるのみならず、価値観も手法も思い切ってシフトする「勇気」や「自分を変えていく絶え間ない営み」の目撃者であり、伴走者でもあるということ。

今は当時に比べたら、創業支援・起業支援の社会資源は圧倒的に増えました。何よりインターネットも普及して、情報も格段に取りやすくなりました。一方で、関戸が目指した上記の志が果たされたとはまだ言い難い。社会の矛盾や困難はより弱いところに向かうようになり、「ワクワク」「ドキドキ」すら贅沢なものと思われるようになってしまった節もあります。社会全体がやせ細りつつあるようにも思えます。

でも、だからこそ。「自分をいとおしく思い、他人を大切にする、物好きな起業人生」はこれからもますます求められるのでしょう。「ワクワク」「ドキドキ」は本来誰にも奪われることのない内発的なもの。人が生きる上での尊厳にもつながるもの。

改めて原点に立ち返って、ご一緒させていただきます。

-----------------------------------------

起業の学校通信クラス11期:生徒さん募集中です。

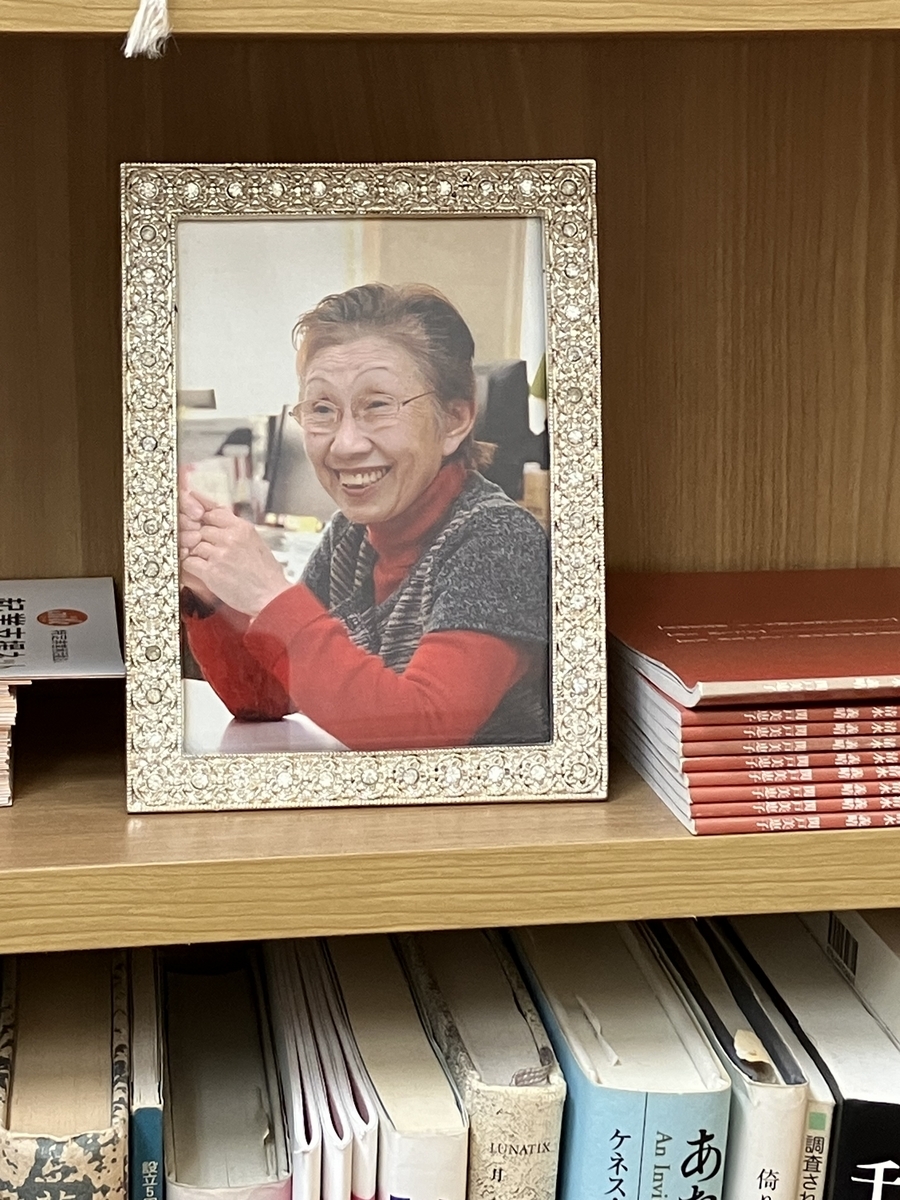

こちら、晩年の関戸の写真。

一応事務所の隅っこには飾ってあるのですけれど、やはりこの人と出会いなおすには、写真よりも文章を読んだ方がいいですね。

土砂の中のキャベツと起業の学校と

先日、8年ぶりの因縁を果たしに(?)岡崎に行った。

8年前、「聴く」ことをもっと学びたいと思っていた時に、とあるメーリングリストに流れてきた開催案内をきっかけに、橋本久仁彦さんの2泊3日のセミナーに申し込んだ。開催地は淡路島。夫は海外赴任中で、当時中学生の長女と小学生の長男のことを義母にお願いし、仕事の算段もやっとの思いでつけて、意気揚々と淡路島に向かったのだった。

全国から集まったメンバーと自己紹介して、オープニングのワークがあって、いよいよ本番のワークが始まって、どれもこれも「あぁ、これは今の自分に必要だ」と思えるもので、どっぷり味わい始めていたときに、父からの電話が鳴った。最初は放っておいたのだけれど、あまりに何度もかかってくるので渋々折り返したら、母が救急車で運ばれたという報せだった。

最初は「え、今、わたし淡路島にいるからすぐには帰れないよ、悪いねぇ。帰ったら顔出すわ」というノリだったのが、その後妹からかかってきた電話で、実は父が言っていた以上に状況は切迫していたことを知った。新神戸に向かう最終のバスには間に合いそうだということで、わたしは淡路島に一泊もせずに、帰ったのだった。

その後、10日ほどの入院ののち、一度も意識を取り戻さないで母は亡くなった。

ずっと心残りだった。あの時、もう少し学びたかったという想いはずっと残っていて、橋本さんから折々に届く講座やイベントの案内メールは一応チェックしていた。東海地方で開催されるものもいくつかあり、その都度手帳を確認したりはしていたけれど、それでもなぜかそれ以上にはならなかった。なんとなく橋本さんがつくる場と母の死がセットで想起されてしまい、怖さを感じていたようにも思う。3年経ち、5年経ち…、もうこのまま一生ご縁はないのかもしれないな。そんな風に思ったりもした。

けれど、5月の終わりに流れてきた講座案内の中に岡崎開催の回を見つけたとき、いつもと違うスイッチが入った。この日なら行けるかも。行きたい。行かねば。

なぜだかそう思って講座のリンク先を見ると、すでに半年前に終了した講座の案内が表示され、6月開催の案内がどこにもない…。どうも個人の方が主催しているらしく、連絡先もメールアドレスだけ。でも、不思議と怪しい感じはしなくて、思い切って「6月の講座の参加者は募集されているのでしょうか?もし可能なら参加したいです」とメールを送った。お返事には、いろんな状況の中でバタバタしていて案内文も作成できていないこと、よかったらぜひ参加してくださいということ、きっと少人数の場になると思いますということが書いてあった。よし、行こう。そう思って参加することに。

講師の橋本さんと主催者のNさん、そしてわたし。小さな小さな場。たくさん話して、たくさん聴かれて、たくさん聴いた。たくさんの言葉を交わした気がするけれど、たったひとつのことだけを話していたような気もする。

そんな中で出てきたひとつの大切な言葉が「土砂の中のキャベツ」。

大事に育ててきた、育てていきたいキャベツが例えば土砂に埋まったとして。

でも、そこにキャベツはある。

誰もそこにキャベツが埋まっていると気づいてくれないと嘆いたり、

いっそのこと自分自身もキャベツなんか最初からなかった!!と思いたくなったりしても、

でもキャベツはそこにある。

ふふ、この文章を書きながら、ちょっと笑ってしまった。これは訳わからんわ…!笑

でも、わたしの中には、瑞々しいキャベツのイメージがありありとある。

大事にしたいことは大事にすればいい。そう決めたら、多分土砂など初めからなかったのだということに気づく。

わたしにとってのキャベツは何かと言ったら、それは実は「起業の学校」の中に詰まっている。

「命の使い方を学ぶ場所」というコンセプト。

理念を真剣に、本当に真剣に考えること。

学校とは結界でありアジールであるということ。

「命の使い方を学ぶ」というコンセプトは、自分の命を使う、全うするという意味でもあり、一方で、誰かの命に連なり、重なり、受け止めていくこと。

もちろん、起業の学校ではちゃんと事業として継続していくための事業計画づくりはやる。理念だけではなくて、商品サービスを考え、収支を考えることもやる。でも。

「想いだけでビジネスはできない」「独りよがりでは顧客に貢献できるサービスにならない」「事業としては成り立たない」というのは、本当にその通りなんだけど、だとしたらやるべきことは、その想いを「本物」にしていくこと。

中途半端に迎合した想いは、行き先を見失い誰にも届かないけれど、突き抜けた想いは必ず必要な人に必要な時に届く。

誰の中にも、多分、大事な大事なぴかぴかのキャベツが眠っている。土砂の中に埋もれているのかもしれない。土砂は日に日に降り積もり、キャベツの存在すら自分でも忘れそうになっているのかもしれない。でも、本当に大切なことは忘れられなくていつまでも疼き続け、下手をすると祟り神になってしまったりするので、やっぱりちゃんと向き合って大切にした方がいい。大切にできる自分になっていけばいい。

その道のりをお手伝いをしますよ、起業の学校は。

8年の時を超えて、思い切って出かけてよかったな。もし8年前に3日間きちんと受講できていたら、もうそれで満足してしまっていて、今回の出会い直しはなかったかもしれない。なんかあるよね、人生の中でそういうこと。

身の丈事業相談会(無料・オンライン可)

起業の学校通信クラス10期生を募集しています。

でもって、起業の学校通信クラス10期生募集に合わせて、「身の丈の起業」を始めたい方の〈次の一歩〉を応援する「身の丈事業相談会(無料)」を承っています。

なにかを始めようと思うとき、「これまでのやり方」が通用しなくなる時があります。

お一人おひとりのやりたいこと・目指していることをじっくり伺いながら、これまで重ねてきた経験や強みを活かしつつ、新しい一歩を踏み出すための場としてご活用いただけたら幸いです!

事業プランがまとまっている!という方は、ご一緒にそのプランを見直しつつ、具体的な行動につなげるために。

事業プランがまとまらない!という方は、きっとまとまらない理由があるはず。何がひっかかっているのか、一緒に考えていくと新しいステップが見えてくるかもしれません。

起業の学校についてのご質問や、ご相談ももちろんお気軽に!

あ、でも、入学するつもりがない方からのご相談も歓迎します。

完全予約制ですので、下記の空き状況をご確認の上(空き状況の更新に若干タイムラグが生じることがあります…)、希望日時(複数挙げていただけると助かります)・希望の方法(対面・オンライン)を明記の上、メールにてお申し込みください。

申込:aile@npo-kigyo.net まで

対面の場合の会場は 起業支援ネット 事務所(名古屋市中村区本陣通5-6-1 地域資源長屋なかむら202)です。オンラインの場合は原則としてZoomを使用します。

【空き状況】(相談時間45分)

6/29(水) 担当:久野 17:00~ 18:00~ 19:00~ 20:00~

7/ 2(土) 担当:鈴木 10:00~ 11:00~ 13:30~ 14:30~

7/ 8(金) 担当:久野 10:00~ 11:00~ 13:30~ 14:30~

7/14(木) 担当:鈴木 17:00~ 18:00~ 19:00~ 20:00~

お問合せもどうぞお気軽に~。